《星球大战:原力觉醒》正在刷新影史纪录:获得第88届奥斯卡金像奖五类奖项提名,即最佳电影剪辑、最佳原创配乐、最佳视觉效果、最佳音效剪辑和最佳音效,仅次于1977年的《新的希望》。同时,不考虑通货膨胀的因素,《原力觉醒》也在1月6日超越了《阿凡达》的7.605亿美元,成为美国国内票房最高的影片,用20天打破了《阿凡达》7个月的票房纪录。

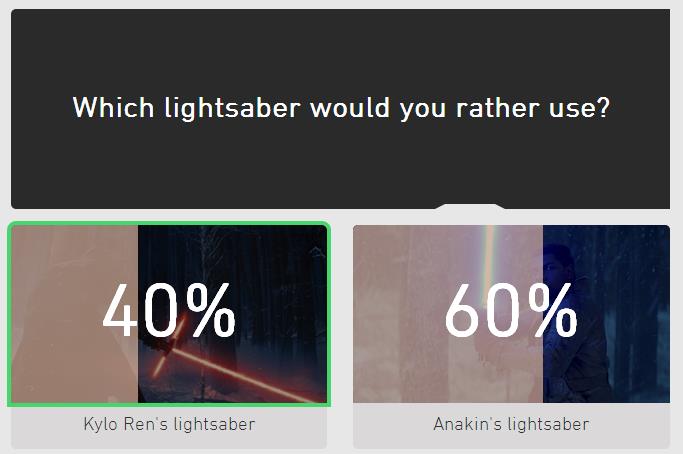

J. J. 艾布拉姆斯接手的第七部《星战》,当然是想尽办法让粉丝满意,光是七七八八的致敬,也够写上几万字。(详情请看南方战士的《星球大战:原力觉醒》全面解读与彩蛋梳理》)然而,新反派凯洛·伦的出现,却成了迷友们化身"九斤老太"茶余饭后的谈资:"天行者家,是一代不如一代了"。不信可以看官方的投票,观影后,迷友们最想用的光剑,竟然是阿纳金的蓝色光剑,而不是凯洛·伦的十字光剑!还是大幅度胜出!求凯洛·伦此时的心理阴影面积……这位脆弱、敏感的天行者后裔,前半生都在试图摆脱外公阿纳金·天行者"影响的焦虑",可惜,头盔也戴了,父亲也杀了,人气值还是落后不止一个段位。

达斯·维达之所以备受追捧,是因为他身上既有古希腊神话里“神”的影子,又有现代世界里“革命者”的气息。这也和创作者对他的偏爱分不开,从绝地到西斯的“反叛之路”,从阿纳金·天行者到达斯·维达,正史用整整六部曲来渲染,直到第七部《原力觉醒》,他的外孙依然对他顶礼膜拜。

阿纳金·天行者的命运非常接近《伊利亚特》的套路,作为英雄和天选之子,一切都是命中注定,但澎湃血气驱使下的挣扎与反抗,还是让观众感到心情激荡,过目难忘。他的原力之强,在动画片《克隆人战争》第三季15-16集有明确的表现:在莫蒂斯(Mortis)的祭坛上,日月无光,阿纳金让光明原力和黑暗原力同时俯首称臣;他的师父欧比万望向夜空,云开雾散,几颗疏星正从薄云中显现。

比起他的能力和宿命,他对官僚制的挑战与失败,以及来自于本能的“革命”冲动,才真正令人无限感慨。

绝地和西斯的对立,本质上来说,是理性和血气的对立。绝地就像哲人,赞美和奉行理性。西斯就像战士,歌颂血气,发掘血气里的任何可能。血气(thymos)的近义词是愤怒,同时在情绪的激荡中,包含着奋不顾身的实践。绝地和西斯不断角力,对政府的影响此消彼长,整个星系各执一端针锋相对,也正对应着哲人王和僭主所代表的政治制度的此起彼伏。

阿纳金九岁进入绝地受训,绝地组织有一个学徒-武士-大师-长老会的晋升渠道,前三个阶段与个人战斗力、三观相关,后一个阶段就是管理层,一切相关决议都有长老会讨论做出。层层晋级,按部就班。可以说,绝地组织是一个“按照能力和资历分工、分层管理原则建立起来的行政权力体系”,服膺的是“法理权威”。

他接受的是这样的绝地信条:

There is no emotion,there is peace.

无需激忄青,平静心智。

There is no ignorance,there is knowledge.

勿随愚昧,顺从真知。

There is no passion,there is serenity.

勿纵情欲,沉静明意。

There is no death,there is the Force.

无有灭亡,唯行原力。

可是绝地对人的隔离培养,忽略一个“天性”的问题,不仅忽略天性,还带着“存天理灭人欲”的味道,比如不许结婚——师父欧比万可以四处留情,但阿纳金明媒正娶就是要被吊路灯——好像不结婚反而更加“政治正确”了。绝地组织“百足之虫,死而不僵”,内里烂掉大半,外面还是一派光鲜;管理者面目可憎,持身不正,教育原则又死板僵化,代代出几个叛出师门者,不足为奇,况且那些本性张扬的天才。(所以受欢迎的反派,不只达斯·维达,还有杜库伯爵。)

绝地认为需要克服的emotion和passion,基本上是阿纳金的生活必须:反抗奴隶主沃图的压迫,反抗绝地长老会的压迫,反抗绝地教条的压迫,反抗帕尔帕廷的压迫。换句话说,阿纳金常常用生命的本能(爱欲)在反抗、挑战一切权威,这种挑战,在对抗绝地官僚制的时刻,完成了他的阵营转变和命运转折。

矛盾在《西斯复仇》中得到激化,共和国一直以来空有“民主”之名,绝地长老会冥顽不灵,表里不一:

阿纳金望着眼前这位朋友,突然觉得很恶心。就在昨天,他还在向自己保证以后决不再违背绝地信条,可如今绝地长老会竟然告诉他,为了达到目的,可以暂时不去理会绝地信条!(《西斯的复仇》,童趣出版社,2015年,第87页。)

“有时候我真不明白,我们宣誓效忠的绝地信条到底是什么?”(同上,第92页。)

“要是我们都不相信阿纳金,他还怎么信任我们呢”(同上,第97页。)

温杜把光剑对着苦苦哀求的议长,厉声吼道:“你这个西斯败类,我现在就了结你。”闻言,阿纳金急忙向温杜抗议道:“你不能杀他,大师。他必须接受审判。”“……不除掉他太危险了。”温杜解释道。要是绝地大师和西斯尊主论调一致,那到底该如何区分他们的善与恶呢?(同上,第145页。)

绝地长老会允许阿纳金列席,但不授予“大师”称号,同时管理者人浮于事,又担心帕尔帕廷“权力太大”,又担心自己没有权力,绝地大师们已经意识不到自己每天在打自己的脸,可惜总是有人意识得到的。

可能有人觉得:也还好吧,凑合过下去呗。大不了无声无息,生命在这个摸不到的又真实存在的制度下,像粉尘一样消散在一环连着一环的压迫里。

“每一次克制都成了良心的一种动态源泉,而满足的每一次新的被抛弃都是良心变得更加严厉和偏执……我们未予满足的每一个攻击冲动都被超我接受下来,从而进一步增强了它的攻击性”。(《爱欲与文明》,上海译文出版社,2012年,第67页。)

这种日子能不能过下去,值不值得过下去,没有所谓“标准”答案。

1956年,《组织部新来的青年人》里,生活在官僚制阴影里的小林,除了问责领导,也没有别的法子了,结果最后不了了之,还同情了领导一把。即使是身居高位的人,面对官僚制本身的运动和规律,都会显得软弱无力。

性虐待狂首领、资本主义剥削者,都被改造成了某个官僚机构的拿薪俸的成员,而他们的臣民是以另一个官僚机构的成员的身份与他们打交道的。个体的痛苦、挫折和无能都导源于某种多产和高效的制度,尽管在这个制度中,他们过着前所未有的富裕生活。负责组织个体生活的是这个整体,是这个制度,是决定、满足和控制着他的需要的全部机构。攻击性冲动失去了攻击的对象,或者说,仇恨所遇到的都是笑容可掬的同事、忙碌奔波的对手、唯唯诺诺的官吏和乐于助人的工人。他们都在各尽其职,却又都是无辜的牺牲品。(《爱欲与文明》,上海译文出版社,2012年,第85-86页。)

在这个制度下受到的任何压抑,都没有一个明确的对象作为心理发泄的投射——谁都不痛快,指责谁都没有意义。刘震云笔下的小林(1991《一地鸡毛》)是过下去了,但那样的生活,是和鸡毛一样蝇营狗苟庸庸碌碌的生活。而且,个体生命受到压抑,表面看是小问题,往深里想是大问题——国家社稷能不能朝气蓬勃,人民能不能创造一个新天新地,和个体生命的感觉有着紧密的关系。这是意识形态对生产力的反作用。

所以,还真需要有人“过不下去”;也确实有人要告诉大家,别这么“过下去”。

在社会主义社会,资产阶级意识形态的存在,国家机关中某些资产阶级代表人物的存在,国家机构中某些官僚主义作风的存在,国家制度中某些环节上的缺陷的存在,是和社会主义的经济基础相矛盾的。任它发展,就会妨碍社会主义经济基础的巩固,破坏社会生产力的发展。……斗争……不可避免。人们想要避免,也不可能。(《社会主义政治经济学》,上海人民出版社,1973年,第101-103页。)

阿纳金毕竟不是知识分子出身,过不下去?打个天翻地覆就是。阿纳金本人是个战士,没有反对官僚制的理论深度,也没有共产革命的牺牲精神,打烂这个枷锁是他的本能——保护母亲,保护爱人,保存自己。

难道要我告诉你我违反了绝地信条,杀了一个手无寸铁的阶下囚吗?还是要我告诉你绝地长老会也无视绝地信条,让我去监视议长?议长这边声称绝地长老会企图控制共和国,绝地长老会又说议长权力太大。我已经不知道该相信谁,或者该相信些什么了。而且我最最害怕的,连想都不敢想的,就是万一有一天我失去了你,这世界对我还有什么意义。(《西斯的复仇》,童趣出版社,2015年,第114页。)

阿纳金一直以来逃避政治世界,当逃避时,他不断丧失着存在意义;当不得已被抛入政治世界时,命运的真相才豁然洞开。既要推翻绝地,也计划推翻帕尔帕廷,对立面太多,几乎没可能不失败。令人痛心的是,被阿纳金视为父亲的欧比万,依然没用绝地的“自由博爱”来挽救弟子,他唯一遵奉的是信念,是杀掉阿纳金——一位绝地楷模最真实的想法。

阿纳金肢体尽毁,套上了钢铁的外壳,由此变成了一个“非人”的怪物,一个令人膽战心惊的符号,而他用来砸碎压迫锁链的暴力,又成了这条锁链上新的一环,反对这条锁链的斗争,也将在这条锁链上展开。文化革命没能成功的事情,暴力革命也没能成功,银河系从共和国而帝国,从帝国而共和国,这是星战的本质——政治寓言。

阿纳金和帕尔帕廷的统治,毕竟还是血气的统治。在《王制》中,柏拉图强调城邦中的正义来自三个部分的各尽其职,统治者以理性统治城邦,士兵用血气保卫城邦,代表着欲望的农夫与工匠从事生产,前两者是城邦组成中的上层,后者是下层。而上层的两个部分有其一占据了主导,那么城邦的性质也就完全不同。

如果血气支配着理性,将一个压倒性的统一赋予城邦,尽管必需却隐含着暴政。阿纳金在掌权之时,也颇有一些“卡里斯玛统治”的味道,凭借超凡魅力与个人权威来实现管理,也许他认为这比服膺“法理权威”的制度好多了,实际上,这也只是另一个层面的官僚制罢了。“法理权威”和“超凡魅力权威”同样是以官僚制为基础,从这个意义上来看,阿纳金确实是现代世界的“革命者”,而非传统世界的叛逆者,虽然他的“革命”,确实是要打个引号的。

不能否认的是,阿纳金做了很多恶,在正传里就是邪恶的化身。然而很少有人去研究政治寓言下,阿纳金的作用与意义,常常把他视为一个中二的少年在成年人世界里一败涂地。官僚制的压迫,并不像奴隶主对奴隶的压迫——毒打,谩骂,不给饭吃,当牛当马——那么直观,那么直接对应肉体;官僚制是管理的制度,不可能通过解放而被象征性地克服:人是不可能摆脱管理及其法律的,因为这些东西似乎就是自由的最终的保证,对它们的反抗,再次成了最大的罪恶。

阿纳金推翻这个制度的代价,是剜肉医疮,鲜血淋漓;推翻这个制度的后果,是再一次深陷其中,难于自拔。

帕德梅手上挂着很久以前阿纳金送给她的贾波木片项链。那时阿纳金九岁,她十四岁,对于那时的他们,战争是难以想象的,西斯尊主也只是个可以一笑置之的噩梦而已。(《西斯的复仇》,童趣出版社,2015年,第219页。)

英雄的故事落幕了,轰轰烈烈的反抗也是过眼云烟,留下来的只有死亡、伤痛和回忆。阿纳金·天行者用行动撕裂了银河系一以贯之的价值和歌舞升平的历史,让我们看到了更加残酷、更加吊诡、更加错综复杂、更加可悲可叹的政治现实。尽管他的行动被最大程度上的污名化,但他也确实是一个反派。值得指出的是,我们从他身上,能发现一些真实世界的触点,和我们曾经有过、未来也许会有的可能性。

原文首发于观察者网:为什么《星球大战:原力觉醒》依然难忘他?这里有个古典政治命题 |